Das Lehrbuch richtet sich vor allem an Polizeibeamte; insbesondere solche, die am Anfang ihres Berufslebens stehen. Es will aber auch allen anderen, die sich mit der Eigensicherung beschäftigen (Ordnungsbehörden Richter, Staatsanwälte etc.), Informationen zur polizeilichen Eigensicherung auf der Höhe der Zeit anbieten. Dabei will es eine Verbindung schaffen zwischen praktischer Umsetzbarkeit sowie Verständlichkeit der Inhalte und wissenschaftlichem Anspruch.

Inhalt

Inhalt

Ausgangslage

• Gewalt gegen Polizeibeamte

Karoline Ellrich

Psychologische Grundlagen

• Stress

Christian Pundt

• Visuelle Wahrnehmung

Bernd Körber

Interaktion mit Personen

• Einsatzkommunikation

Peter Pfeiffer

• Psychisch Kranke

Hans Peter Schmalzl

• Alkohol und andere psychotrope Substanzen

Max Hermanutz, Daniel Watolla

• Suizid, erweiterter Suizid und Suicide by Cop

Dietmar Heubrock

Ballistik

• Waffenkunde und Ballistik

Hans R. Damm

• Wund-ballistische Grundlagen für die polizeiliche Eigensicherung

Markus A. Rothschild, Beat Kneubuehl

Fatale Situationen im Polizeieinsatz

• Lagebedingter Erstickungstod

Christoph G. Birngruber, Reinhard B. Dettmeyer

• Unbeabsichtigter Schusswaffengebrauch

Clemens Lorei, Christopher Heim

• Jagdfieber

Clemens Lorei

Was folgt im Falle eines Falles

• Was kommt danach?

Jürgen Sohnemann

• Psychische Verletzungen

Frank Hallenberger

Im Rahmen der Bachelor- und Masterarbeiten der polizeilichen Ausbildung werden zunehmend Methoden der empirischen Sozialforschung angewendet. Dieses Buch bietet einen gut lesbaren Überblick sowie handwerkliche Anleitungen für den Einsatz der wichtigsten Verfahren an. Die Darstellung der Methoden wird nicht allgemein und abstrakt präsentiert, sondern durchgehend an Hand praktischer Beispiele aus dem Berufsfeld der Polizei entwickelt. Zugleich richtet sich das Buch an das Lehrpersonal der polizeilichen Ausbildung: Dozenten erhalten hier Anregungen und Unterstützungen für die Begleitung der studentischen Qualifizierungsarbeit

Inhalt

Vorwort – Warum dieses Buch

Christian Barthel

Bachelor- und Masterarbeiten schreiben.

Anforderungen an die Studierenden an den Hochschulen der Polizei

Christian Barthel

Einführung in die rekonstruktive Sozialforschung

Die Bedeutung qualitativer Ansätze in der Sozialforschung

Peter Alheit

Das Verhältnis von quantitativer und qualitativer Forschung

Dargestellt an einer Fallstudie zum Qualitätsmanagement im Bildungssystem

Klaus Harney

Qualitative Sozialforschung in der Polizei

Das leitfadengestützte Experteninterview

Bernhard Frevel, Christian Miesner & Nils Voelzke

Das berufsbiographisch-narrative Interview

Guido P. Kissmann & Christian Barthel

Die objektiv-hermeneutische Methode der Sequenzanalyse in der Polizeiausbildung

Thomas Ley

Denn sie wissen mehr, als sie zu sagen wissen

Anja Mensching

Fallanalyse als Form forschenden Lernens

Christian Barthel

Inhaltsanalyse

Jochen Kersten

Quantitative Sozialforschung in der Polizei

Datenerhebung: Von der Fragestellung zur Operationalisierung

Stefanie Schröder & Torge Sulkiewicz

Erste Analyseschritte in der quantitativen Forschung

Thomas Bastian

Forschung zur Eigensicherung als Anwendungsfeld quantitativer Verfahren

Clemens Lorei

Datengrafiken

Reimer Eggers

Zur Methodik von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Ulrich Kazmierski & Rolf Ritsert

Qualifikationsarbeiten – ein dialogischer Prozess zwischen Dozenten und Studierenden

Bachelor- und Masterarbeiten begleiten

Christian Barthel

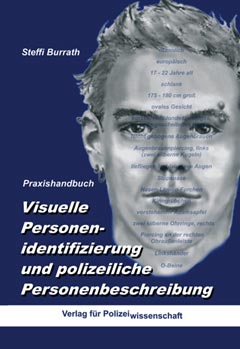

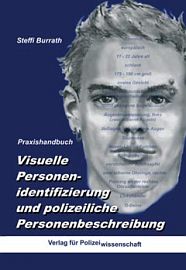

Steffi Burrath

Visuelle Personenidentifizierung und polizeiliche Personenbeschreibung / Praxishandbuch

Das vorliegende Praxishandbuch wendet sich an diejengen Mitarbeiter von Polizei, Justiz und anderen Behörden, die das Aussehen von Personen bzw. Gesichtern detailliert beschreiben bzw. Personen identifizieren wollen.

Es ist als Arbeitsanleitung zum intensiven Betrachten und Dokumentieren der beobachteten Merkmale einer Person oder eines Gesichtes gedacht.

Der Abschnitt A beschäftigt sich mit den Vorbereitungen und der Durchführung eines Vergleichs von Personen anhand von Lichtbildern. Alle Bezeichnungen und Ausprägungen der Gesichtsmerkmale werden umfassend dargestellt und Hinweise

zu deren Variabilitäten und Veränderungsmöglichkeiten gegeben.

Aktuelle Fachtermini des polizeilichen Erkennungsdienstes sind im Abschnitt B übersichtlich aufgeführt und deren Anwendung mit Hilfe von Beispielzeichnungen erläutert.

Die Autorin ist seit 1998 als Sachverständige für visuelle Personenidentifizierung am Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt tätig.

Von 1981 bis 1984 studierte sie Modedesign an der Fachhochschule für Bekleidungstechnik Berlin und arbeitete bis 1990 als Bekleidungskonstrukteurin. Nach einer Ausbildung zur Computergrafikerin/-layouterin wechselte sie 1994 zur Polizei.

Seit 1996 ist Steffi Burrath als Phantombildzeichnerin und Dozentin für Phantombildzeichner bzw. Polizeibeamte am LKA Sachsen-Anhalt angestellt, leitet das Sachgebiet „visuelle Personenidentifizierung“ und absolvierte Ende der 90-iger Jahre ihre Ausbildung zur "Sachverständigen für visuelle Personenidentifizierung".

Sie nahm unter anderem an Ausbildungen und Praktika im BKA sowie an Workshops der Universitäten Ulm, Homburg, Düsseldorf und Dundee (Schottland) teil.

Im Jahr 2002 besuchte sie an der FBI-Akademie in Quantico einen Spezialkurs für forensische Zeichner und arbeitet seit dem, neben der Sachverständigentätigkeit, auch als Gesichtsweichteilrekonstrukteurin.

Steffi Burrath besucht regelmäßig internationale Konferenzen zum Thema „Gesichtsweichteilrekonstruktion“ und trat mehrfach im In- und Ausland als Referentin auf.

Inhalt

Abschnitt A - Visuelle Personenidentifizierung

1. Einleitung

2. Anwendungsgebiete

3. Voraussetzungen und Qualitätsansprüche

4. Ablauf und Methoden der Begutachtung 15

5. Gesichtsmerkmale und deren gutachterliche Betrachtung und Beschreibung

6. Besonderheiten im Alterungsprozess

7. Besonderheiten bei Gewichtsveränderungen

8. Besonderheiten anderer Phänotypen

9. Optische Merkmalsveränderungen

10. Visueller Vergleich von Bekleidungsstücken

11. Schlussbetrachtung

Abschnitt B - Polizeiliche Personenbeschreibung

Einleitung

1. Geschlecht

2. Grösse (Körperhöhe)

3. Schuhgrösse

4. Statur (Gestalt)

5. Gewicht

6. Phänotypus (äussere Erscheinung)

7. Stimme

8. Sprache

9. Mundart/Dialekt

10. Gesicht

11. Haare

12. Ohren

13. Stirn

14. Augenbrauen

15. Augen

16. Nase

17. Mund

18. Zähne

19. Kinn

20. Bart

21. Hals

22. Hände

23. Beine

24. Körperliche Besonderheiten

25. Tätowierungen

26. Gesamterscheinung

Anlagen

Fachbegriffe: latein - deutsch

Fachbegriffe: deutsch - latein

Stichwortverzeichnis

Literaturverzeichnis

Bildnachweise

In diesem Buch stehen lebensbedrohliche Polizeieinsätze im Mittelpunkt. Sie erfordern einen professionellen Umgang mit besonderen Ereignissen und Grenzbelastungen.

Analysen der jüngsten Lagen ergeben Richtwerte für aktuelle Einsatzanforderungen. Die daraus resultierenden Belastungsgrößen werden in diesem Buch mit ihren psychomentalen Auswirkungen auf die Polizeikräfte vorgestellt. Konsequenzen münden in einsatznahe Ausbildungsempfehlungen, die am Ende jeden Kapitels zu finden sind. Zentrales Anliegen der Autoren ist die Reduzierung der polizeilichen Einsatzrisiken.

Die einzelnen Kapitel mit zahlreichen aktuellen Beispielen können unabhängig voneinander gelesen werden. Ihre Inhalte sind so angelegt, dass sie für die verschiedenen Auftragsgebiete der Polizei verwertbar sind.

Inhalt

Vorwort

Einführung

1. Brennpunkte lebensgefährlicher Polizeiarbeit

2. Polizeiliche Lageentwicklungen

2.1 Lageanalysen zur Aktualisierung der Einsatzfähigkeit

2.2 Lageereignisse als Richtwerte für Anforderungsprofile

3. Lagestrukturen und Lageereignisse: Auswirkungen auf das Verhalten in einer Lage

3.1 Einsatzgrenzen

3.1.1 Schwerpunkte der Einsatzgrenzen

3.1.2 Informationelle Einsatzgrenzen

3.1.3 Existentielles Notfallverhalten

3.1.4 Empfehlungen für die Ausbildung

3.2 Einsatzstress: Notwendigkeit oder Risiko

3.2.1 Grundlagen und Ergebnisse der Stressforschung

3.2.2 Konsequenzen aus der Stressforschung: Stressentstehung im Einsatz

3.2.3 Akuter und chronischer Stress

4. Lageereignisse und Einsatzprofile

4.1 Der Schusswaffeneinsatz

4.1.1 Erkenntnistheoretische überlegungen zum traditionellen Schussverständnis

4.1.2 Schussbelastungen

4.1.3 Dysfunktionales Stressprofil und Schusswaffeneinsatz

4.1.4 Neuropsychische Prozesse und Waffenhandling

4.1.5 Mehrfachbelastungen

4.1.6 Vegetative und endokrine Prozesse

4.1.7 Schiessschwelle und Tötungsschwelle

4.1.8 Empfehlungen für die Ausbildung

4.2 Eigener Wille und Schussabgabe

4.2.1 Der Sachverhalt

4.2.2 Empfehlungen für die Ausbildung

4.3 Einsatz- und Verfolgungsfahrten

4.3.1 Die Risikogipfel

4.3.2 Fahrzeugbeherrschung und Informationsumsatz

4.3.3 Empfehlungen für die Ausbildung

4.4 Fahrzeugkontrollen

4.4.1 Die Risiken

4.4.2 Empfehlungen für die Ausbildung

4.5 Eigensicherung in Face to face - Lagen

4.5.1 Das Gefahrenszenario

4.5.2 Empfehlungen für die Ausbildung

4.6 Zugriffe der Spezialeinheiten

4.6.1 Psychische Anforderungen eines Zugriffs

4.6.2 Regulation der Informationsaufnahme

4.6.3 Regulation der Informationsverarbeitung

4.6.4 Regulation der Informationsabgabe

4.6.5 Empfehlungen für die Ausbildung

4.7 Polizeiliche Sonderlagen

4.7.1 Amokläufe

4.7.2 Panikverhalten

4.7.3 Massaker

4.7.4 Empfehlungen für die Ausbildung

4.8 Präzisionsschützen

4.9 Antiterroreinsätze

4.9.1 Zur internationalen Lage

4.9.2 äußere und Innere Sicherheit

4.9.3 Empfehlungen für die Ausbildung

5. Führen in besonderen Lagen

5.1 Die Lage läuft davon

5.2 Informationsumsätze in der Führungsarbeit

5.3 Stressverläufe

5.4 Empfehlungen für die Ausbildung

6. Abschließende Anmerkungen und Ausblicke Literatur

2. Auflage

Inhalt

0. Einleitung

Exkurs: Kurzer Abriss der Geschichte der Polizeipsychologie in Deutschland

1. Die psychologische Perspektive oder „Welche Fragen stellt die Psychologie?“