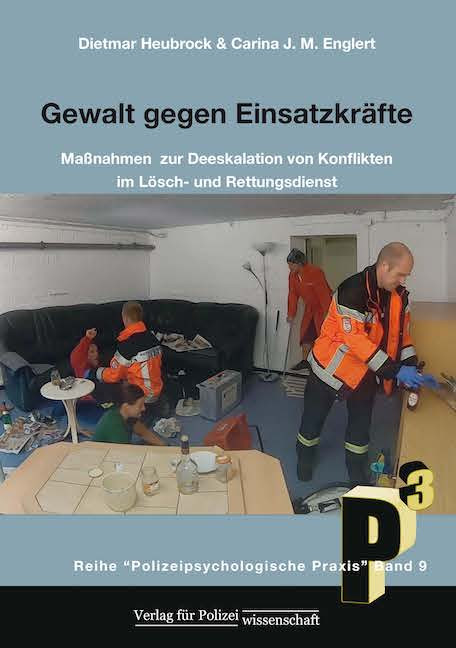

Dietmar Heubrock & Carina J.M. Englert

Gewalt gegen Einsatzkräfte Maßnahmen zur Deeskalation von Konflikten im Lösch- und Rettungsdienst

Prof. Dr. Dietmar Heubrock ist Leiter der Arbeitsgruppe Rechtspsychologie des Instituts für Psychologie der Universität Bremen und forscht seit vielen Jahren zu polizeipsychologischen Themen.

Dr. Carina J.M. Englert hat nach einer Ausbildung zur Intensivkrankenpflegerin und einem Psychologie-Studium mit einer Arbeit zu Übergriffen im Rettungsdienst promoviert und ist u.a. als Gerichts-Sachverständige und in der Fort- und Weiterbildung tätig.

Inhalt

Inhalt:

Einleitung

I Gewalt gegen Einsatzkräfte – Daten und Fakten zu Häufigkeit, Personen und Situationen

II Maßnahmen zur Prävention von Gewalt gegen Einsatzkräfte

III Einsatzbezogene Strategien zur Deeskalation von Übergriffen

Strukturierung von Gefährdungslagen

Intoxikationen: Rauschmittel und andere psychotrope Substanzen

„Active Vision“: Frühzeitiges Erkennen gefährlicher Gegenstände am Einsatzort

Einsatzkommunikation

Einsatztaktik „Guardian Angel“

IV Aus-, Fort- und Weiterbildung

Mentale Vorbereitung, Training und Reflexion

Das Einsatztraining der Berufsfeuerwehr Bremen

Evaluation: Stressreduktion durch einsatznahes Training

V Ausblick

Literatur

Carina J.M. Englert & Dietmar Heubrock

Patiententötung Hintergründe, Motive und Konsequenzen für die Patientensicherheit

Die Verfasser, eine in der Intensivpflege erfahrene Gesundheits- und Krankenpflegerin und Psychologin, und ein national und international ausgewiesener Kriminalpsychologe, haben sich mit der Dynamik und den verschiedenen Facetten von Patiententötungen eingehend auseinandergesetzt. Ihre Ergebnisse und Erkenntnisse konnten sie in Fortbildungen für Klinikleitungen und –personal sowie auch durch fallbezogenen Beratungen bei Verdachtsfällen einbringen. Das vorliegende Manual soll nunmehr auch die polizeiliche Ermittlungs- und Präventionsarbeit unterstützen – sei es durch Hinweise auf für Patiententötungen charakteristische Motiv- und Lebenslagen der Täter oder durch die Zusammenarbeit in Präventionsteams zur Verbesserung der Patientensicherheit in Kliniken.

Inhalt

Inhalt

Einleitung

I Begriffsbestimmungen – Sterben, Sterbehilfe und Töten in der Klinik

II Tatmotive

1. überforderung

2. Mitleid

3. Habgier

4. Geltungssucht

III Täterprofile

IV Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit

5. Mitarbeiterbezogene Massnahmen

5.1 Fort- und Weiterbildung

5.2 Debriefing

5.3 Curricular änderungen in der Pflegeausbildung

6. Organisatorische Massnahmen im Klinikbetrieb

6.1 Qualifizierte Leichenschau

6.2 Kontrolle des Medikamentenverbrauchs

7. Technische Massnahmen

V Fallbeispiel

Literatur

Glossar

Dietmar Heubrock, Wiebke Boberg, Bianca Kolewe, Johanna Lübben & Saskia Orböck

Türken und Araber verstehen und vernehmen Empfehlungen zur interkulturellen Vernehmung arabisch-türkischer Personen

Inhalt

Inhaltsverzeichnis

I Der türkisch-arabische Kulturkreis

1. Daten und Fakten zum türkisch-arabischen Kulturkreis

2. Kommunikative Besonderheiten im arabischen Kulturkreis

3. Ein Vergleich der Kulturen

3.1 Die Kulturdimensionen nach Hofstede

3.2 Die Dimensionen menschlichen Zusammenlebens nach Hall

4. Die Integration arabisch- und türkischstämmiger Migranten

5. Die Kriminalitätsbelastung türkischstämmiger Migranten

II Die Vernehmung türkisch-/arabischstämmiger Personen

6. Erfahrungsberichte und Analysen

7. Die dolmetschergestützte Vernehmung

III Eigene Untersuchungen zur Vernehmung türkisch-/arabischstämmiger Personen

8. Interkulturelle Einstellungen

8.1 Methodik

8.2 Ergebnisse

8.3 Zusammenfassung

9. Simulationsstudie zur Vernehmung

9.1 Methodik

9.2 Ergebnisse

9.3 Zusammenfassung

IV Empfehlungen zur Vernehmung

10. Empfehlungen auf einen Blick

Literatur

Dietmar Heubrock, Melanie Haase, Anna Shmyhovska und Nina Zakrew

Russen verstehen – Russen vernehmen Empfehlungen zur interkulturellen Vernehmung russischstämmiger Personen (inkl. Einsatzkarte zum Thema)

Inhalt

Inhalt:

Einleitung

I Interkulturelle Kommunikation

1. Zwischenmenschliche Kommunikation

2. Nonverbale Signale in der interkulturellen Kommunikation

II Der russische Kulturkreis

3. Begriffsdefinitionen

4. Die Geschichte der Russlanddeutschen

5. Ein Vergleich der Kulturen

5.1 Die Kulturdimensionen nach Hofstedev

5.2 Kennzeichen der russischen Kultur

6. Vorurteile über Russen und Russlanddeutsche

6.1 Alkohol und Trinkgewohnheiten

6.2 Umgangsformen

6.3 Gastfreundschaft, Offenheit und Wärme

6.4 Passivität und Duldungsbereitschaft

6.5 Arroganz und Stolz

6.6 Kriminalität

III Eigene Untersuchungen zur Vernehmung russischstämmiger Personen

7. Interkulturelle Einstellungen

7.1 Methodik

7.2 Ergebnisse

7.2.1 Erklärung zu den grafischen Darstellungen

7.2.2 Ordnungsprinzipien/Umgang mit Konflikten

7.2.3 Ideal (Sollwert)/Polizei

7.2.4 Polizei/Polizei

7.2.5 Kultur/Polizei

7.3 Zusammenfassung

8. Simulationsstudie „Vernehmungen“

8.1 Vernehmungssituation A: Proband vs. Proband

8.1.1 Methodik

8.1.2 Ergebnisse

8.2 Vernehmungssituation B: Proband vs. uniformierter Vernehmer

8.2.1 Methodik

8.2.2. Ergebnisse

8.3 Zusammenfassung

IV Empfehlungen zur Vernehmung russischstämmiger Personen

9. Fragen und Antworten

10. Empfehlungen auf einen Blick

Literatur

Christina Biller, Dietmar Heubrock, Anna-Katrin Magdeburg, Petra Palkies, Manon Rossmanek & Oliver Witt

Manual für den polizeilichen Umgang mit psychisch auffälligen Geiselnehmern und anderen Personen in kritischen Einsatzlagen

Gerade in besonderen Einsatzlagen wie Geiselnahmen, Bedrohungssituationen, bei häuslicher Gewalt oder Stalking sind Polizeibeamte zunehmend mit psychisch kranken Personen konfrontiert. Der Umgang mit psychisch Kranken in einer zusätzlich extrem stressbelasteten Situation stellt für die Polizei eine besondere Herausforderung dar, bei der viele Aspekte – u.a. das Einsatzziel, die Eigensicherung, ein Handeln unter öffentlicher Beobachtung und die Anwendung deeskalierender Verhandlungstechniken – zu beachten sind. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei psychisch kranken Personen um eine äußerst heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Störungsbildern handelt.

Das vorliegende Manual für den Umgang mit psychisch auffälligen Geiselnehmern und anderen Personen in kritischen Einsatzlagen (MUpaG) ist im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit dem Ziel entstanden, polizeilichen Verhandlungsgruppen den Umgang mit psychisch gestörten Tätern zu erleichtern. Es enthält ein Kurzmanual (K-MUpaG) mit konkreten Handlungsempfehlungen für Täter mit den wichtigsten polizeilich relevanten Störungen (Antisoziale Persönlichkeit, Narzisstische Persönlichkeit, Borderline-Persönlichkeit, Depression, Manie und Schizophrenie) sowie ein Langmanual (L-MUpaG) mit Hintergrundinformationen zu diesen Störungsbildern. Eine Besonderheit des MUpaG stellen die separat beigefügten Karten mit Checklisten, Formulierungshilfen und allgemeinen Handlungsempfehlungen dar, die auf die Erfordernisse des polizeilichen Einsatzes abgestimmt sind.

Inhalt

1 Einführung in die Benutzung des MUpaG

2 K-MUpaG (Kurzmanual)

2.1 Arbeitsanleitung für das K-MUpaG

2.2.1 Allgemeine Handlungsempfehlungen

2.2.2 Allgemeine Handlungsempfehlungen - Formulierungsvorschläge

2.3 Täterverhalten: was ist auffällig?

2.4 Checkliste zum Täterverhalten

2.5 Störungsspezifische Handlungsempfehlungen

3 L-MUpaG (Langmanual)

3.1 Das Menschenbild

3.2 übertragung und Gegenübertragung

3.3 übersicht: Beschreibung der einzelnen Störungsbilder

3.3.1 übersicht: Antisoziale Persönlichkeit

3.3.1.1 Tabelle „Antisoziale Persönlichkeit - Typische Symptome“

3.3.1.2 Beschreibung des Störungsbildes „ Antisoziale Persönlichkeit“

3.3.1.3 Fallbeispiel „Antisoziale Persönlichkeit“

3.3.1.4 Störungsbildspezifische Handlungsempfehlungen „Antisoziale Persönlichkeit“

3.3.2 übersicht: Narzisstische Persönlichkeit

3.3.2.1 Tabelle „Narzisstische Persönlichkeit - Typische Symptome“

3.3.2.2 Beschreibung des Störungsbildes „Narzisstische Persönlichkeit“

3.3.2.3 Fallbeispiel „Narzisstische Persönlichkeit“

3.3.2.4 Störungsbildspezifische Handlungsempfehlungen „Narzisstische Persönlichkeit“

3.3.3 übersicht: Borderline Persönlichkeit

3.3.3.1 Tabelle „Borderline Persönlichkeit - Typische Symptome“

3.3.3.2 Beschreibung des Störungsbildes „Borderline Persönlichkeit“

3.3.3.3 Fallbeispiel „Borderline Persönlichkeit“

3.3.3.4 Störungsbildspezifische Handlungsempfehlungen „Borderline Persönlichkeit“

3.3.4 Die Bipolare Störung

3.3.5 übersicht: Depression

3.3.5.1 Tabelle „Depression - Typische Symptome“

3.3.5.2 Beschreibung des Störungsbildes „Depression“

3.3.5.3 Fallbeispiel „Depression“

3.3.5.4 Störungsbildspezifische Handlungsempfehlungen „Depression“

3.3.6 übersicht: Manie

3.3.6.1 Tabelle „Manie - Typische Symptome“

3.3.6.2 Beschreibung des Störungsbildes „Manie“

3.3.6.3 Fallbeispiel „Manie“

3.3.6.4 Störungsbildspezifische Handlungsempfehlungen „Manie“

3.3.7 übersicht: Schizophrenie

3.3.7.1 Tabelle „Schizophrenie - Typische Symptome“

3.3.7.2 Beschreibung des Störungsbildes „Schizophrenie“

3.3.7.3 Fallbeispiel „Schizophrenie“

3.3.7.4 Störungsbildspezifische Handlungsempfehlungen „Schizophrenie“

3.3.8 übersicht: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

3.3.8.1 Beschreibung des Störungsbildes „ADHS“

3.3.8.2 Fallbeispiel „ADHS“

Glossar

Literaturverzeichnis